喜楽研のQRコードつき授業シリーズ 改訂新版 板書と授業展開がよくわかるまるごと授業理科6年

喜楽研のQRコードつき授業シリーズ 改訂新版

板書と授業展開がよくわかるまるごと授業理科 6年

中村 幸成・平田 庄三郎・横山 慶一郎(著) 原田 善造(企画・原案)

2024年2月発行 B5版

ご購入はこちら

商品説明

【内容紹介】

大人気シリーズ『まるごと授業』,新教科書(令和6年度版/2024年度版)対応の改訂新版。

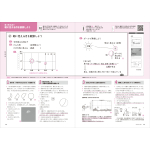

授業内容が一目で見通せるように,板書例を実物イメージのまま2色刷りで大きく掲載。

さらに各授業に合わせたICT活用のアイデアやポイント,資料等をダウンロードできるQRコードを掲載。多数あるQRコンテンツは,色々な生き物を比較させたり,実験結果の確認をしたり,手順を説明する際に配られたりと活用できます。

【POINT】

・大きな板書例とイラストで,全授業のポイントが一目でよくわかる!

・QRコードを掲載し,各授業展開に役立つ画像・イラスト・ワークシート・実験や観察カード・資料などのQRコンテンツを約850点以上収録。

・授業で行う実験等の内容や,授業では扱えない実験や映像など多数収録。

・ICT活用のアイデアも掲載。

目次

はじめに

本書の特色と使い方

板書の役割と書き方

QRコンテンツの内容について

ものの燃え方と空気

第 1 時 穴のない缶と下に穴があいている缶では,どちらがよく燃え続けるのか調べよう

第 2 時 フタをしたビンの中で,ろうそくは 燃え続けるのか調べよう

第 3 時 ろうそくが燃え続けるために必要な条件を調べよう

第 4 時 ろうそくが燃え続けるときは,空気はどのように動いているのか調べよう

第 5 時 空気は,どんな気体なのか調べよう

第 6 時 酸素,二酸化炭素,ちっ素の中でのろうそくの火のようすを調べよう

第 7 時 ものが燃えた後の空気の成分はどうなるのか調べよう

深めよう 1 ものが燃える前と燃えた後の空気の変化を図に表してみよう

深めよう 2 ものは,酸素の中で,どのように燃えるのか調べよう

深めよう 3 酸素をつくり,酸素の性質を調べよう

< 資料 > 気体検知管の使い方

ワークシート ものの燃え方と空気(酸素の性質)

< 資料 > 二酸化炭素とかんきょうの話

ワークシート ものの燃え方と空気(空気の成分,いろいろな気体)

人や動物のからだ

学習準備 人や動物が生きていくためにからだにとり入れているものは何だろう

第 1 時 ご飯は,だ液によって別のものに変化するのか調べよう

第 2 時 食べたものは,口からどんな通り道を通って,消化されるのか調べよう

第 3 時 胃や小腸はどのようなはたらきをしているのか調べよう

第 4・5 時 人は,空気を吸ったりはいたりするとき,何をとり入れ,何を出しているのか調べよう

第 6 時 人は,からだの中のどこで,どのように,酸素と二酸化炭素を出し入れするのか調べよう

第 7 時 血液は,からだの中を,どのように流れて, 養分や酸素などを運んでいるのか調べよう

広げよう 1 メダカのおびれの血液の流れを観察しよう

第 8・9 時 肝臓と腎臓のはたらきを調べよう

広げよう 2 魚のからだのつくりを調べよう

植物のつくりとはたらき

第 1・2 時 根からとり入れられた水は,植物のからだのどこを通って,全体に運ばれるのか調べよう

第 3・4 時 植物のからだを通って,葉まで運ばれた水は,どうなるのか調べよう

深めよう 1 葉から水が出ていく穴を観察しよう

深めよう 2 根はどのようなつくりとはたらきをしているのか調べよう

第 5 時 植物の葉に日光が当たると,でんぷんができるのか調べよう(1)

第 6 時 日光に当てていない葉には,でんぷんがあるのか調べよう

第 7 時 植物の葉に日光が当たると,でんぷんができるのか調べよう(2)

広げよう いろいろな葉でも日光が当たると,でんぷんができているのか調べよう

生き物どうしのかかわり

学習準備 生き物が生きていくために必要なものは何だろう

第 1 時 人の食べ物をくわしく調べよう

第 2 時 メダカの食べ物を調べよう

第 3 時 生き物は,食べ物を通して,どのように関わり合っているのか調べよう(1)

第 4 時 生き物は,食べ物を通して,どのように関わり合っているのか調べよう(2)

深めよう 生き物のつながりのバランスがくずれるとどうなるのか調べよう

第 5 時 植物は,空気を通して動物とどのように関わり合っているのか調べよう

第 6 時 生き物と水との関わりを調べよう

月の形と太陽

第 1 時 月と太陽のちがいを調べよう

第 2 時 月と太陽の大きさと距離,位置を調べよう

第 3 時 朝に見える月を観察しよう

第 4 時 夕方に見える三日月の頃を観察しよう

第 5 時 夕方に見える半月の頃と太陽の位置を調べよう

第 6 時 夕方に見える満月の頃と太陽の位置を調べよう

第 7 時 夕方に見える月の形は,どのように 変わっていくのか調べよう

第 8 時 月の形が,日によって変わって見えるのはどうしてか調べよう

第 9 時 月の形の変わり方のきまりを考えよう

大地のつくりと変化

学習準備 土には,どんなものが混じっているのか調べよう

第 1 時 土地は,どのようなものからできているのか,なぜ縞模様に見えるのか調べよう

第 2・3 時 地層はどのようにしてできるのか調べよう

第 4 時 地層をつくっているものが,どうして岩石に変わるのか調べよう

第 5 時 化石はどんなところで見つかり,どんなものがあるのか調べよう

深めよう 1 海でできた地層が陸で見えるのはなぜなのか調べよう

第 6 時 火山灰でできた地層はどのようにしてできたのか調べよう

深めよう 2 ボーリング試料で,地下の様子を知ろう

広げよう 私たちが住む土地のつくり

第 7 時 日本の火山や地震の発生場所を調べよう

第 8・9 時 火山活動や地震によって,土地はどのように変化するのか調べよう

第 10 時 火山活動や地震による災害に,私たちはどのように備えるといいのか考えよう

てこのはたらきときまり

第 1・2 時 力の大きさを数で表し,てこのしくみを調べよう

第 3 時 てこを使って,できるだけ小さい力で重いものを持ち上げるには,

力点と支点の距離をどのようにしたらよいのか調べよう

第 4 時 てこを使って,できるだけ小さい力で重いものを持ち上げるには,

作用点と支点の距離をどのようにしたらよいのか調べよう

第 5 時 てこが水平につり合うときには,どのようなきまりがあるのか調べよう

第 6 時 てこが水平につり合うときは,どのようなきまりがあるか,計算で求めよう

第 6 時(別案) てこのきまりを見つけよう

第 7 時 てこを傾けるはたらきのきまりを使った問題を計算で求め,そのあと実験で確かめよう

第 8 時 てこを利用した道具の支点・力点・ 作用点の位置を見つけよう

第 9 時 てこを利用した道具の支点・力点・ 作用点の位置をまとめよう

広げよう 輪軸とその利用

深めよう てこと天秤

ワークシート

電気の利用と私たちのくらし

第 1・2 時 電気をつくるしくみを調べよう

第 3・4 時 光電池のはたらきを調べよう

第 5 時 コンデンサーに電気をためて,その電気を使ってみよう

深めよう 電流と発熱は関係があるのだろうか

第 6 時 つくった電気は,何に変えて利用することができるのか調べよう

第 7 時 豆電球と発光ダイオードで使う電気の量に,ちがいがあるのか調べよう

第 8 時 電気を利用したものづくり

第 9 時 身近に使われている機械は,どんなしくみで自動的に動くのか調べよう

第 10 時 センサーとコンピューターを利用して,プログラミングを体験しよう

水溶液の性質とはたらき

第 1 時 二酸化炭素と水で炭酸水をつくってみよう

第 2 時 水溶液の違いを調べる方法を考えよう

第 3・4 時 5種類の水溶液に溶けているものを調べよう

第 5 時 炭酸水に溶けている気体を調べよう

第 6 時 リトマス紙を使って,水溶液のなかま分けをしよう

広げよう 1 身近な水溶液を調べよう

第 7 時 水溶液には,金属を変化させるものがあるのか調べよう

第 8 時 塩酸に溶けた金属は,どうなったのか調べよう

第 9・10 時 金属が溶けた液から出てきた固体は,もとの金属(アルミニウム)なのか調べよう

広げよう 酸性雨って何だろう

つなげよう 紫キャベツで試験紙をつくろう

< 資料 > 水溶液の性質とはたらき

地球に生きる

第 1・2 時 人は,くらしのなかで,環境とどのように関わり,

その結果,環境にどのような影響を及ぼしているのか調べよう

第 3・4 時 これからも地球でくらし続けていくために,人は,どのようなくふうをしたり,

努力をしたりしているのか調べよう

第 5・6 時 今,世界で起こっている環境問題を調べて発表し,

人と自然との関わり方について考えよう

つなげよう 私たちのくらしと空気について考えよう

ワークシート

参考文献一覧,著者紹介

補助プリント

補助プリントはございません。

正誤表

正誤表はございません。